- Код статьи

- S023620070010040-1-1

- DOI

- 10.31857/S023620070010040-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Номер

- Том 31 / Номер 3

- Страницы

- 155-172

- Аннотация

В статье исследуется философско-литературная традиция «русского северянства», идущая в России от Державина, Вяземского, Пушкина. Ее ключевой фигурой на рубеже XIX–XX веков стал молодой русский поэт шведского происхождения Иван Коневской (1877–1901; настоящая фамилия — И.И. Ореус). Автор исследует формирование в России Серебряного века настоящего «культа Коневского» (трагически погибшего в Зегевольде/Сигулде в июле 1901 года), в создании которого большую роль сыграл родной дед автора статьи — художественный критик и мемуарист С.Г. Кара-Мурза (1878–1956). Прямыми литературными наследниками И. Коневского, по мнению автора статьи, являются А.А. Блок и В.Я. Брюсов. Огромную роль сыграл поэт Коневской в судьбе О.Э. Мандельштама, который жил в 1906 году в Зегевольде, неоднократно посещал его могилу и создал целый ряд поэтических и мемуарных сочинений, в которых явно просматривается «след Коневского». Под большим творческим влиянием Ивана Коневского находился и Б.Л. Пастернак, особенно в период написания им своего первого поэтического сборника «Близнец в тучах» (1914). Автор статьи высказывает гипотезу, что знаменитое стихотворение молодого А.А. Вознесенского (ближайшего ученика и поэтического наследника Пастернака) «Осень в Сигулде» (1961) написана под прямым влиянием творчества и размышлений о трагической судьбе Ивана Коневского.

- Ключевые слова

- И.И. Ореус-Коневской, В.Я. Брюсов, С.Г. Кара-Мурза, А.А. Блок, О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак, А.А. Вознесенский, поэзия, философия, «русское северянство», Серебряный век

- Дата публикации

- 30.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 34

- Всего просмотров

- 2366

Свисаю с вагонной площадки,

прощайте,

Прощай, мое лето,

пора мне…

Андрей Вознесенский.

Осень в Сигулде

8 июля 1901 года в лифляндском городке Зегевольд (ныне латвийская Сигулда) трагически погиб 23-летний русский поэт Иван Иванович Ореус (литературный псевдоним «Ив. Коневской»). «Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции», — написал об Ореусе-Коневском литературовед-эмигрант Е.В. Аничков [1, с. 10]. Ему вторит современный знаток творчества Коневского Е.И. Нечепорук: «Поэтическую культуру русского символизма невозможно постичь без И. Коневского, как французскую — без Ш. Бодлера, английскую — У.Б. Йейтса, немецкую — С. Георге, австрийскую — Г. фон Гофмансталя» [17, с. 3].

Действительно, имя Ореуса-Коневского, его завораживающая поэзия, обстоятельства гибели, наконец, его романтическая могила на крутом берегу речки Аа (Гауя) — стали поистине культовыми феноменами русского Серебряного века, оказали влияние на Валерия Брюсова, Александра Блока, Юргиса Балтрушайтиса, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака. Так случилось, что в создании «культа Коневского» заметную роль довелось сыграть моему родному деду (по отцу), Сергею Георгиевичу Кара-Мурзе (1878–1956) — выпускнику юридического факультета Московского Императорского университета, литературному и художественному критику и мемуаристу. Однако обо всем по порядку…

Иван Иванович Ореус-младший родился 19 сентября 1877 года в Санкт-Петербурге в обрусевшей шведской семье. Его прадед — Максим Ореус, сын лютеранского пастора, был выборгским, а затем финляндским губернатором; дед, Иван Максимович — директором Государственного заемного банка и действительным тайным советником. Отец Коневского, Иван Иванович Ореус, окончил школу гвардейских подпрапорщиков, затем Николаевскую академию Генерального штаба. В 1863 году был назначен начальником Военно-исторического архива Генштаба и оставался в этой должности более сорока лет, дослужившись до чина генерала от инфантерии (второй класс Табели о рангах, соответствующий действительному тайному советнику). Мать Коневского, Елизавета Ивановна, урожденная Аничкова, умершая в 1891 году, также происходила из дворянской семьи потомственных военных.

В 1896 году Иван Ореус-младший блестяще окончил элитную 1-ую Петербургскую гимназию, а в 1901-м — историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (славяно-русское отделение, куда он перешел с классического). Его университетскими наставниками были выдающиеся профессора: С.Ф. Платонов (русская история), Н.И. Кареев (средневековая и новая история), А.И. Введенский (история древней философии, логика, психология), С.К. Булич (сравнительное языкознание), В.К. Ернштедт (Аристофан, Платон, Аристотель), Ф.А. Браун (история западноевропейских литератур).

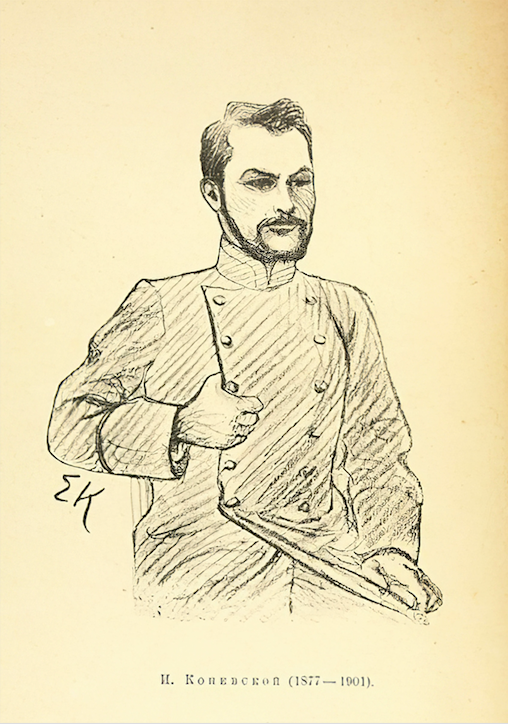

И.И. Коневской. Рисунок Е.С. Кругликовой

Ореус-младший был юношей энциклопедического склада, свободно владел немецким, французским, английским языками, профессионально занимался переводами — из Гёте, Ибсена, Суинберна, Верхарна, Метерлинка. Его однокашник по университету, С.К. Маковский, известный художественный критик и редактор «Аполлона», вспоминал: «Товарищ он был на редкость обаятельный. Правдив, отзывчив, добр, деликатен… Среди студентов за ним установилась репутация необычайно одаренного чудака. Какой-то уж очень особенный. И образован неправдоподобно, и застенчив до обморочной растерянности, и дерзостно смел в самоутверждении…» [14, с. 410–412].

По словам людей, близко знавших его, Ореус-Коневской гордился своими шведскими, «варяжскими» предками, тем, что его род (в полном соответствии с «северянской» концепцией происхождения русской государственности Н.М. Карамзина) восходит к Синеусу — князю древнерусского города Белоозеро, брату легендарного Рюрика.

В соответствии с европейской традицией, для Ореуса-Коневского, как и для многих литераторов Серебряного века, еще со студенческих времен стали непременной частью жизни «путешествия/странствия» — в основном, по русскому Северу (Финляндии, Прибалтике, озерному краю), но и по Европе тоже. В июне-июле 1897 года он прошел пешком Австрию и Германию, а следующим летом, прибыв пароходом в Любек, добрался до Кельна, проплыл вверх по Рейну, обошел Швейцарию и Северную Италию. Юный литератор-философ хорошо понимал, что, путешествуя по Германии, тем более — по Италии, он воспринимает этот «Юг», как «северянин». И, возвращаясь домой, всегда отдавал себе отчет в принципиальной разнице двух миров:

Пел на юге весь мир я окрестный,

Здесь я снова в себе буду рыться.

Безотрадный ты, край, бессловесный!

Никуда от тебя не укрыться!

Как в былые века Прозерпина

Свет могла созерцать лишь полгода,

Так болот горемычного сына

Лишь недолго ласкала природа.

Чую – вновь меня мгла поглощает,

Стих мой тоже стал вял и беззвучен,

Втихомолку и сердце скучает,

И уж солнце любить я разучен.

(запись в блокноте: «21 июля 1897.

За Кенигсбергом, на дороге к русской границе») [12, с. 187].

Начиная с 1897 года, поэт Иван Ореус начал подписываться псевдонимом «Ив. Коневской»: строгий отец-генерал запретил сыну-литератору использовать родовую фамилию. «Коневской» — от островного Коневецкого монастыря на Ладожском озере, который Ореус-младший посетил во время одного из «северных странствий». Одно время он обдумывал альтернативу — и тоже «северянскую»: назваться «Иван Езерский», по имени героя неоконченной поэмы Пушкина, так же, как и Ореусы, происходившего «от варягов». Вспомним: «Начнем ab ovo: мой Езерский // Происходил от тех вождей, // Чей дух воинственный и зверский // Был древле ужасом морей. // Одульф, его начальник рода, // Вельми бе грозен воевода…» [22, с. 97].

В своем программном стихотворении «С Коневца» (весна, 1898) Ореус-младший (теперь уже «Коневской») открыто продекларировал свою идентичность — предельно патриотическое русское северянство:

Я — варяг из-за синего моря,

Но усвоил протяжный язык,

Что, степному раздолию вторя,

Разметавшейся негой велик.

….……………………………..

И в луче я все солнце постигну,

А в просветах берез — неба зрак.

На уступе устой свой воздвигну,

Я, из-за моря хмурый варяг [12, с. 58].

На рубеже 1899–1900 годов поэт Коневской публично предстал перед читателем: почти одновременно увидели свет его собрание «Мечты и думы» (изданное тиражом 400 экз.) и коллективный сборник «Книга раздумий» со стихотворными подборками К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Дурнова и Ив. Коневского. А в 1900 году Коневской принял участие в подготовке задуманного Брюсовым альманаха «Северные цветы» (возрождающего северянские литературные традиции одноименных альманахов Дельвига и Пушкина) и опубликовал в первом выпуске принципиальное стихотворение «Осенние голоса»:

Я на башни немые взирал,

Я внимал грохотанью лавин

И средь северных явных равнин

Я с осенним дыханьем играл [12, с. 200].

Обстоятельства гибели Ореуса-Коневского во время его очередного путешествия в июле 1901 года установил его родственник Дьяконов, отправившийся на поиски пропавшего в Лифляндии Ивана по следам его вероятного маршрута. В биографическом очерке к посмертному сборнику произведений Коневского, написанном отцом поэта, И.И. Ореусом-старшим, говорится: «Коневской скончался 8 июля 1901 года, 23 лет от роду, едва кончив курс университета. Как и в предыдущие года, в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие (“странствие”, как говорил он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться… и утонул» [18, с. 453].

Непосредственных свидетелей гибели поэта, разумеется, не было. Его тело было найдено через несколько дней и наскоро предано земле по местному лютеранскому обряду. Только после усиленных розысков несчастному отцу удалось узнать о судьбе единственного сына… Немецкая аккуратность местной администрации помогла сберечь оставшееся от неизвестного утопленника: его одежду, найденную на берегу, а также портфель с рукописями последних стихов, сданный на станции в камеру хранения.

Останки Коневского были вторично преданы земле уже по православному обряду. Поскольку русского кладбища в Зегевольде не было, то, как было отмечено в биографическом очерке к посмертному сборнику, «тело Коневского было положено в лесу, прекрасно содержимом. ‹…› Коневской любил лес, любил ветер; лесу и ветру посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в лесу и, при чудной, ясной погоде, бушевал сильный ветер. Скромная могила осенена кленом, вязом и березой» [18, с. 453].

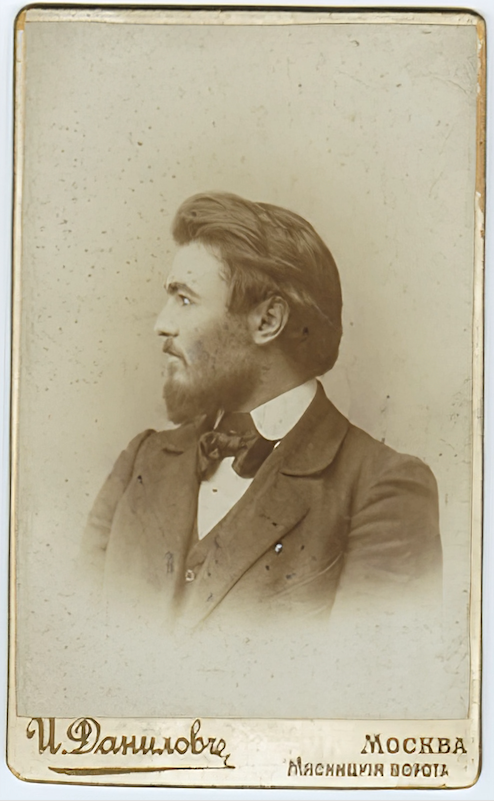

Первую обстоятельную рецензию на посмертное собрание сочинений И.И. Ореуса-Коневского, изданного в 1904 году символистским издательством «Скорпион» по инициативе Валерия Брюсова [13], написал молодой художественный критик Сергей Георгиевич Кара-Мурза. В № 6 популярного московского журнала «для семейного чтения» дед опубликовал (под псевдонимом «С. Крымский») статью «Неизвестный поэт». В ней он писал: «Вчитываясь теперь в … то болезненно-лихорадочные, то восторженно-ликующие и беззаботно воркующие о мировой, пантеистической жизнерадостности стихи, нельзя без горечи безвременной утраты не признаться в том, что в лице погибшего поэта мы потеряли необыкновенно тонкий, оригинальный, я бы сказал — благоуханный талант» [10, с. 10].

Сергей Георгиевич Кара-Мурза

«Коневской, — продолжает С. Крымский, — по своим творческим настроениям и по своим теоретическим воззрениям на искусство, несомненно, примыкает к группе наших молодых поэтов, во главе которых идут гг. Бальмонт и Брюсов. Но ни у одного из них я не встречал такого непосредственного, такого первобытно-девственного, чисто овидиевского проникновения в жизнь природы, каким отмечены все произведения Коневского… Более цельного, экстатического отношения к природе я не запомню в нашей молодой поэзии» [10, с. 10–11].

В начале 1906 года о Коневском как о лидере «русского северянства» [7; 8; 9] проникновенно написал его идейный и поэтический наследник Александр Блок, который посчитал Ореуса-Коневского «ключевой фигурой» для того этапа русской поэзии, когда она от «собственно декадентства» начала переходить к символизму. «Одним из признаков этого перехода, — согласно Блоку, — было совсем особенное, углубленное и отдаленное чувство связи со своей страной и своей природой». «Как будто впервые добыватель руды ощутил на своей лопате родную глину, родные пески и, подняв голову, заметил, в какой стране он работает, куда он опять возвратился, уйдя, казалось — безвозвратно, в глубь собственной души. Иван Коневской именно “на миг и тем — на век” вдохнул в себя запах родной глины и загляделся на “размеры дальних расстояний”. Он полюбил “несокрушимой” любовью родные, кривые проселки в чахлых кустиках, ломаные линии горизонтов, голубую дымку дали; он понял каким-то животно-детским, удивленным и хмельным чутьем, что это и есть — Россия… Финская Русь была воспринята им сильно, уверенно — во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности» [2, с. 149].

В первые годы после трагической гибели Коневского его могилу, по крайней мере, на годовщины, старался посещать его престарелый отец — обычно, в сопровождении петербургских гимназических или университетских друзей сына. Однако в 1909 году Ореус-старший скончался, и лифляндская могила литераторами обеих столиц на некоторое время была забыта.

Впрочем, летом 1906 года могилу Коневского неоднократно посещал живший в Зегевольде с родителями и двумя младшими братьями 15-летний Осип Мандельштам. Его «свел» с Коневским (заочно, конечно) близкий знакомый покойного поэта Владимир (Вольдемар) Гиппиус, преподававший юному Мандельштаму русскую словесность в Тенишевском училище. Характерный портрет Гиппиуса («формовщика душ») в «Шуме времени» Мандельштама принадлежит к лучшим образцам «северянской прозы» XX столетия: «У него (В.В. Гиппиуса. — А.К.) было звериное отношение к литературе, как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других любить ее» [16, с. 26]. И далее: «Власть оценок В.В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от “Новикова с Радищевым” до Коневца раннего символизма (курсив мой. — А.К.) так и осталось единственным» [16, с. 27].

Образ лесного, «тенистого» кладбища в Зегевольде, на котором был похоронен Иван Коневской, появляется уже в стихотворении Мандельштама «Среди лесов унылых и заброшенных…» (1906), открывающем первый том его собрания сочинений. Это стихотворение было написано юным Мандельштамом под впечатлением от революционных событий 1905–1906 годов в прибалтийских губерниях: их активным участником был отправленный за это в кандалах на иркутскую каторгу мой второй дед (по матери) латышский социал-демократ Вольдемар Янисович Бисениекс (1884–1938).

Читаем у 15-летнего Мандельштама, увлеченного в Зегевольде радикальными идеями:

Среди лесов, унылых и заброшенных,

Пусть остается хлеб в полях нескошенным!

Мы ждем гостей незваных и непрошенных,

Мы ждем гостей!

………………………………

Они растопчут нивы золотистые,

Они разроют кладбище тенистое (sic! — А.К.),

Потом развяжет их уста нечистые Кровавый хмель! [15, I, с. 31]

Связь этого стихотворения с образом погибшего в Зегевольде Коневского подтверждают и слова из мемуарной книги Мандельштама «Шум времени»: «В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах, германской ундиной текла романтическая речка Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков» [16, с. 19–20].

Очевидны и более поздние «переклички» поэтических размышлений Мандельштама со стихотворными интуициями Коневского. Вот, например, слова Коневского из стихотворения «Соборная дума» (март, 1899):

И как нам отбиться от волка лихого,

Которого тягостный глад

Снедает — от Времени серо-глухого?

Скажи, о бездольный мой брат! [12, с. 188]

И хорошо известна вариация на эту же тему в стихотворении Мандельштама 1931 года:

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

……………………………………..

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,

Где сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет [15, III, с. 46–47].

А вот еще одна «тема Коневского» — о «крови», как «строительнице жизни», заданная в стихотворении «Наброски оды» (январь, 1900):

И крови мерное теченье

Приемлет тела, солнца жар,

И в сердце плеск круговращенья

Кипит, как в небе звездный шар.

По сердцу, по среде томится

И вместе вне и вдаль стремится

Строительница жизни кровь,

Ей в срок урочный возвращаться,

Чтоб вновь извне обогащаться,

Чтоб ткать живые ткани вновь [12, с. 211].

И реакция Мандельштама на эту, предложенную Коневским тему, в знаменитом стихотворении «Век» (1922):

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?

Кровь-строительница хлещет

Горлом из земных вещей… [15, II, с. 41].

Новый этап активного «паломничества» к могиле Коневского начался в 1911 году. Тогда, в июле, в десятую годовщину со дня гибели поэта, его могилу в Зегевольде-Сигулде, после нескольких дней поисков, разыскали Валерий Брюсов и его подруга Нина Петровская. Она потом вспоминала: «В одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в Ливонскую Швейцарию (поблизости от Риги на берегу реки Аа), на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день мы стояли на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде. — В одну из них втянуло Коневского, — сказал Брюсов, — вот в такой же июльский день… вот под этим же солнцем…» [21, с. 513].

«Потом мы пошли на кладбище, — продолжает Петровская. — Зеленым шумящим островом встало оно перед нами: низенький плетень, утопающий в травах, ни калитки, ни засова — только подвижная рогатка загораживала вход — и то, верно, не от людей, а от коров… Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой — на плите венок из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастается дуб, клен и вяз. Брюсов нагнулся, положил руку на венок, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинок от венка. Я знаю, что он очень берег их потом» [21, с. 513–514].

13 июля 1911 года Брюсов написал стихотворение «На могиле Ивана Коневского»:

Я посетил твой прах, забытый и далекий,

На сельском кладбище, среди простых крестов,

Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,

Любовник тишины и несказанных снов.

Ты мне сказал: «Я здесь, один, в лесу зеленом,

Но помню, и сквозь сон, мощь бури, солнца, рек,

И ветер, надо мной играя тихим кленом,

Поет мне, что земля — жива, жива вовек! [5, с. 63–64].

Вернувшись в Москву, Брюсов и Петровская сообщили о своей «находке» друзьям. По-видимому, в числе первых сорвался в Зеневольд мой дед, Сергей Кара-Мурза, давний поклонник поэзии Коневского. Через год, в связи с празднованиями 10-летия издательства «Гриф», он напишет в юбилейной заметке в «Московской газете»: «Зегевольд — это прелестное горное местечко, прозванное Ливонской Швейцарией. Покрытый яркой зеленью лиственного леса, глубокий обрыв навевает помимо красоты своей величественной картины яркие, исторические воспоминания, так как в густом лесу притаены остатки громадных рыцарских крепостей, возведенных ливонским орденом меченосцев На дне этого колоссального обрыва протекает быстрая речка Аа, где и нашел свою погибель Коневской» [11, с. 2].

Особая тема в исследовании поэтических путей русского северянства Серебряного века: «Иван Коневской и Борис Пастернак». Литератор Сергей Бобров, друг юности Пастернака, написал о той атмосфере, в которой Борис создавал свой первый поэтический сборник «Близнец в тучах» (закончен в конце 1913, вышел в свет в начале 1914 года): «Мы вспоминали Блока, Белого, потом бросались читать Баратынского, Языкова. Ужасно любили Коневского (курсив мой. — А.К.), а за него даже и Брюсова…» [3, с. 38].

Бобров добавляет: «Он (Пастернак. — А.К.) уходил со всею страстью в эту единственно-питательную среду: там нашел он плоскогорье, о котором говорил его учитель Иван Коневской, “где, под шорох кедров дремучих, няня рода людского пела”» [4, с. 46].

Речь, разумеется, идет о стихотворении «Обетование», которое Коневской написал зимой 1898 года:

Из туманов и топей мшистых

Мы когда-нибудь да умчимся

За края морей золотистых,

Где давно уж в мечтах кружимся.

………………………………….

Обретем ли родник гремучий,

Где впервые жизнь закипела,

Где, под шорох кедров дремучий,

Няня рода людского пела? [12, с. 139].

Как результат, утверждает Бобров, «Анненский, Коневской — создали Пастернака первой книги» [4, с. 47].

Еще более определенен в своих оценках Николай Асеев, написавший от имени издательства «Лирика» предисловие к пастернаковскому сборнику «Близнец в тучах»: «Выпуская эту книгу, “Лирика” приветствует ее автора — одного из тех подлинных лириков новой русской поэзии, родоначальником которых был единственный и незабвенный Ив. Коневской» [19, с. 6].

Представляя читателям Пастернака-дебютанта, Асеев прямо пишет, что молодой поэт, несомненно, ведет свою родословную «из той унылой Сариолы» [19, с.5], имея в виду строки из «финского» стихотворения Коневского «Песнь изгнанника. На мотив Калевалы» (июль, 1899):

Из той унылой Сариолы,

Земли изгнания больной,

Я вновь пришел в крутые долы,

Перевалив за кряж лесной [12, с. 195].

Очевидна перекличка и более поздних стихотворений Пастернака с «северянской» поэзией Коневского. Сравним, например, пастернаковское «определение поэзии» из философского цикла «Занятье философией» (1919):

Это — щелканье сдавленных льдинок,

Это ночь, леденящая лист… [20, с. 134]

с философскими размышлениями Коневского из «Вождей жизни» (1896):

Луна — укор, и суд, и увещанье,

Закатных судорог льдяная дочь.

Нас цепенит недвижное молчанье,

Нас леденит безвыходная ночь [12, с. 186].

Однако ни с Осипом Мандельштамом, ни с Борисом Пастернаком поэтическая линия «русского северянства», начатая поэзией и судьбой Ивана Коневского, не заканчивается. В 1961 году, через год после смерти своего учителя Пастернака (и в 60-ю годовщину трагической гибели Коневского), в Сигулду отправился 28-летний поэт Андрей Вознесенский. Нет никаких сомнений, что та «осень в Сигулде» была глубоко выношенным планом: уходящий Пастернак, передавая «литературную эстафету» Вознесенскому, разумеется, многократно рассказывал ему о своем поэтическом мэтре, уникальном поэте-философе, утонувшем в 1901 году в Зегевольде/Сигулде.

Вознесенский наверняка искал тогда могилу Коневского. Но найти ее он не мог: именно в тех местах, по высокому берегу речки Гауя, осенью 1944 года прошли жестокие бои. 6 октября войска 3-го Прибалтийского фронта, понеся большие потери, выбили фашистов с «сигулдского плацдарма», а через несколько дней победоносно взяли Ригу.

Между тем остались удивительные стихи молодого Андрея Вознесенского, вот уже шестьдесят без малого лет ставящие в тупик не улавливающих контекста исследователей. «Свисаю с вагонной площадки… Прощайте!» Это, конечно, больше о погибшем поэте Ореусе, чем о самом Вознесенском. Именно Ореус-Коневской, как мы помним, соскочил 8 июля 1901 года в Зегевольде с поезда, чтобы ждать обратный поезд на Ригу, — на свою безвременную погибель…

Именно это — предельно ясно — подтверждают и другие строчки из великолепной «Осени в Сигулде»:

О, родина, попрощаемся,

Буду звезда, ветла,

Не плачу, не попрошайка,

Спасибо, жизнь, что была… [6, с. 109–110].

Библиография

- 1. Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: изд-во И.П. Ладыжникова, 1923.

- 2. Блок А.А. Рец.: Л. Миропольский. «Ведьма», «Лествица». М. 1905 // Золотое руно. 1906. № 1. С. 149–150.

- 3. Бобров С. О Б.Л. Пастернаке // Б.Л. Пастернак: Pro et Contra / Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике. Антология. Т. 1. СПб.: изд-во РХГА, 2012. С. 37–43.

- 4. Бобров С. Казначей последней планеты // Б.Л. Пастернак: Pro et Contra. Т. 1. СПб.: изд-во РХГА, 2012. С. 43–53.

- 5. Брюсов В. Собр. соч.: в 7 т. Т. 2. М.: Худ. лит., 1975.

- 6. Вознесенский А. Стихотворения и поэмы. В 2 т. Т. 1. СПб.: Пушкинский дом, 2015.

- 7. Кара-Мурза А.А. Россия как «Север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г.Р. Державин // Философские науки. 2016. № 11. C.121–134.

- 8. Кара-Мурза А.А. Россия как «Север»: проблемы цивилизационной идентичности в философии Бориса Пастернака (к 130-летию со дня рождения) // Философский журнал. 2020. № 2. С. 5–20.

- 9. Кара-Мурза А.А. «Русское северянство» князей Вяземских (к вопросу о национальной идентичности) // Вопр. философии. 2018. № 3. С.187–194.

- 10. Кара-Мурза С.Г. (псевд.: «С. Крымский»). Неизвестный поэт // Семья. 1904. № 6 (8 февраля). С. 10–11.

- 11. Кара-Мурза С.Г. (псевд.: «Саддукей»). Декаденты первого призыва (10-летие «Грифа») // Московская газета. 1913. № 245 (1 апреля). С. 2.

- 12. Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск: Водолей, 2000.

- 13. Коневской И. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904.

- 14. Маковский С. Портреты современников. М.: XXI век – Согласие, 2000.

- 15. Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1994.

- 16. Мандельштам О. Шум времени. М.–Augsburg: Werden-Verlag, 2002.

- 17. Нечепорук Е. «О слово вещее, слово – сила…». О творчестве Ивана Коневского // Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 3–26.

- 18. Ореус И.И. Иван Коневской. Сведения о его жизни // Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 450–453.

- 19. Пастернак В.Л. Близнец в тучах. Предисловие Н. Асеева. М.: Лирика, 1914.

- 20. Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931 // Пастернак Б.Л. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1989.

- 21. Петровская Н. Из «Воспоминаний» // Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 512–514.

- 22. Пушкин А.С. Поэмы 1825–1933 гг. // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 17 т. Т. 5. М.: Воскресенье, 1994.