- Код статьи

- S013216250016852-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250016852-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Номер

- Том / Номер 12

- Страницы

- 124-134

- Аннотация

На основе концепции «клеточной глобализации» анализируются социально-экономические процессы на Ближнем Севере России, прежде всего, в Костромской области. С использованием статистического анализа и полевых исследований авторы прослеживают эволюцию и современное состояние поселенческой и хозяйственной структуры сел удаленного муниципального района и устанавливают определенные закономерности в формировании схем миграционных центробежных и центростремительных потоков. Методика анализа социальных и хозяйственных изменений, доведенная до фиксации состояния сельских домохозяйств (в том числе с помощью использования квадрокоптеров), позволяет обоснованно судить о формировании новой социальной структуры традиционных сельских социумов с растущим сегментом городских дачников.

- Ключевые слова

- «клеточная глобализация», дезурбанизация, сельские территории, урбанизация, центростремительная и центробежная миграция, поселенческая структура «малых территорий», дачная миграция

- Дата публикации

- 24.12.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 308

«Клеточная глобализация»: теоретические позиции.

Исследуя структуру России территориально, надо учитывать, что все социальные процессы в большей или меньшей степени соотносятся с пространством и территориями, проецируются на них. Огромные территории страны – это ресурс развития социумов, но одновременно существуют и проблемы растянутости коммуникаций, передвижения и пр.

Тема пространственного масштабирования социальных процессов заняла важное место в теориях, моделирующих глобализационные процессы конца ХХ в. вплоть до наших дней. Глобализация проникает в клеточные структуры общества, образуя то, что получило название «клеточной глобализации» [Покровский, Нефедова, 2013]. Речь о том, что большие глобализационные орбиты, охватывающие мир, конгруэнтно воспроизводят себя на микроуровне – в малых социумах, в микросообществах, на малых территориях, которые, казалось бы, дистанцированы от мировых центров. Это касается таких компонентов глобализации, как доступность пространственного движения (миграции с насиженных мест), мобильность, в т.ч. возвратная, индивидуализация временных траекторий, ориентация на горизонтальные сети общения и взаимодействия, доминирование рыночно-денежных отношений, поглощение локальных культур глобальными брендами («макдональдизация»), гибридизация ценностных ориентаций и форм интеллектуальной деятельности, погружение в инфокоммуникации и др. В низовых социумах начинается своеобразная адаптации к новой модели жизнеустройства [Ritzer, 2004].

Таким образом, социальные исследования на микро- и макроуровнях до известной степени оперируют схожими теоретическими и методологическими концептами, взаимодополняя друг друга. Из этого следует, что социологический анализ макроглобализации позволяет найти ключ к интерпретации микропроцессов и явлений на низовом уровне. Жизнь сельских сообществ раскрывает под этим углом зрения не только свою сложность и многомерность, но в известной мере позволяет по-новому оценить и модель планетарной глобализации. Микроанализ выявляет важные детали, нюансы, конфликты и опасности, которые часто теряются или уходят на второй план. Именно концепция сочетания микро- и макроглобализационного анализа легла в основу исследовательской концепции междисциплинарного Угорского проекта, изучающего с начала 2000-х годов социумы в регионе Ближнего Севера России. В настоящей статье на примере муниципального района Костромской области показано изменение пространства сельских территорий и формирование их новой социальной структуры с растущим сегментом городских дачников.

Территория, материалы и методы исследования. Кейс-стади.

Костромская область, хотя и входит в Центральный федеральный округ, относится к Северному Нечерноземью. Ее природные особенности – отсутствие существенных запасов полезных ископаемых, климат, почвы, растительность — обусловили низкий ресурсный потенциал. Земледельческое освоение здесь было очаговым или шло по долинам рек и всегда сочеталось с использованием лесных ресурсов. Несмотря на благоприятную историческую обстановку – на территории области практически не было военных действий, для нее характерно быстрое сокращение населения за пределами областного центра. При этом область остается с отчасти архаичной экономикой. Все это определяет выбор Костромской области как наиболее подходящего полигона для изучения эволюции локальных сельских территорий Ближнего Севера в свете российских и глобальных процессов. Именно в Костромской области отчетливо проявляются традиционализм населения и ярче проявляются успехи и провалы управляющих страной сил. Последствия субсидий в советское время в расширение рискованного в этих краях сельского хозяйства, объединения поселений ради экономии средств на инфраструктуру, сокращение медицинского и социального обслуживания зримо отражаются на оттоке сельского населения.

Для исследований был выбран Мантуровский район (ныне городской округ Мантурово), расположенный в 260 км к востоку от Костромы и в 550 км от Москвы. Условия Мантуровского района значительно более суровы, чем на юго-западе области – ниже зимние температуры, дольше сохраняется снежный покров, выше заболоченность. На территории, занимающей 4,5% площади Костромской области, живет лишь 2,5% ее сельского населения. Это типичный периферийный район, настоящая российская лесная глубинка. Депопуляция сельского населения опережала в нем сжатие хозяйственной деятельности. Плотность сельского населения – 2,3 человека на кв. км – одна из самых низких в области, и почти все население сосредоточено в узкой полосе вдоль притока Волги Унжи (не считая полузаброшенных специализированных лесных поселков).

Однако район оказался весьма привлекательным для «дачников» − тех, кто купил здесь опустевшие сельские дома и приезжает на лето, лишь немногие из них стали местными жителями (при сохранении регистрации и жилья в городах). Так экологический потенциал территории, еще недавно измеряемый, в основном, условиями для сельского хозяйства и запасами леса, пригодного для вырубки, сейчас стал оцениваться с точки зрения чистоты территории, красоты природы, обилия охотничьих ресурсов и рыбы, грибов и ягод [Баскин, Барышева, 2014]. Даже сокращение сельского населения и увеличение числа малых деревень привлекают дачников, ищущих покоя от многолюдства больших городов.

Исследование опиралось на сочетание разных методов. Анализ изменения расселения на локальном уровне основывался на статистических данных переписи населения 1907 г. Кологривского уезда по населенным пунктам, а также на данных о населении, зарегистрированном по месту жительства, полученных в начале 1990-х и 2018-2020-х гг. непосредственно в администрациях сельских поселений в процессе экспедиционных обследований. Для анализа характера использования домов, а также динамики размещения хозяйственных объектов и социальной инфраструктуры использовались полевые исследования деревень с 2006 г. в рамках Угорского проекта Сообщества профессиональных социологов. Исследование дополнялось использованием дистанционных методов: дешифрирования данных камер квадрокоптеров в сочетании с подворным обходом населенных пунктов. Это позволило провести сплошную оценку характера состояния деревень и выявить основные этапы эволюции хозяйственной и социальной структур. На основе изучения архивов г. Мантурово и документов сельсоветов с помощью местной жительницы Л.И. Гуляевой восстановлена история трансформации хозяйственных и социальных объектов за период 1960–2020 гг. В 2019 г. было проведено визуальное обследование 40 деревень, расположенных к юго-западу от г. Мантурово, с целью определения современного состояния домов и их вторичного использования дачниками, выделяя приезжающих на летние месяцы из крупных городов, в т.ч. из Москвы, и тех, кто переселился в г. Мантурово, но использует родные дома и участки для отдыха и огородничества.

История освоения и эволюция хозяйственной структуры Мантуровского района Костромской области.

Заселение этих лесных земель русскими переселенцами происходило с запада от Новгорода Великого в VIII–ХII вв. Позже сюда направлялось население с юго-востока, спасаясь от набегов татаро-монгол. В состав Московского княжества территория вошла в конце ХV в.

Под пашни и луга приходилось расчищать лес. Преобладали деревни-малодворки, а земледелие долго оставалось экстенсивным и подсечно-огневым, нацеленным на самообеспечение. Основные заработки были связаны с лесоразработками. Вдоль Унжи возникали лесные ярмарки, а лес сплавляли по реке к Нижнему Новгороду. Значительная часть населения занималась также валяльным, надомным льноткацким и другими промыслами. Было распространено отходничество в другие регионы на заработки [Между домом..., 2016]. Экономический подъем фиксируется здесь во второй половине XIX в. в результате инвестиций лесопромышленников из крупных центров и из-за границы [Торопов, 2012]. В селах строили лесопилки, возникали специализированные лесные поселки.

Мощный толчок развитию района дала железная дорога, которая прошла через Мантурово на Вятку (Киров) в 1906 г. И хотя деревня Мантурово впервые упоминается в 1617 г., к началу ХХ в. в ней жили всего 170 человек. Наличие железнодорожной станции стимулировало переработку леса, сплавляемого по Унже. В 1915 г. в Мантурово был построен фанерный завод, один из крупнейших в России в начале века. Войдя в группу предприятий фанерной промышленности фирмы «Свеза-лес», он до сих пор является градообразующим предприятием города. Максимальная численность населения районного центра Мантурово в 1979 г. была 22,5 тыс. С тех пор она уменьшилась до 15,5 тыс. в 2020 г.

Земли к юго-западу от Мантурово, где проводились исследования, мало плодородны. Здесь наблюдалось особенно активное отходничество в начале ХХ в., поскольку крестьяне не могли себя прокормить на земле и нужны были дополнительные заработки. Несмотря на это, коллективизация стимулировала расширение посевных площадей, в т.ч., осушая болота. Однако урожайности культур были низкими, колхозы убыточными. Проблемы решались периодическими укрупнениями хозяйств: в 1930-х, конце 1940-х, в 1960-х, в 1980-х гг. В 1930-х г. в районе было 90 колхозов, сейчас сохранилось четыре сельскохозяйственных предприятий, бывших колхозов, причем два из них вошли в состав региональных агрохолдингиов. Площади под зерновыми культурами с середины ХХ в. по 1990 г. уменьшились в два раза, с 1990 по 2018 – еще в 2,5 раза. Лесоразработки тоже сжались к железной и автомобильной дорогам, удаленные лесовозные дороги заброшены. Лес везут на Мантуровский фанерный комбинат и в Шарью за 70–80 км на восток области на комбинат древесно-стружечных плит «Кроностар». В районе много «серых» лесорубов. Не только они, но и крупные фирмы, заготавливающие лес недалеко от трассы Кострома-Киров, оставляют замусоренные пожароопасные вырубки и разбитые лесовозные дороги1.

Основные детерминанты поляризации поселенческой структуры на локальном уровне в ХХ–XXI вв.

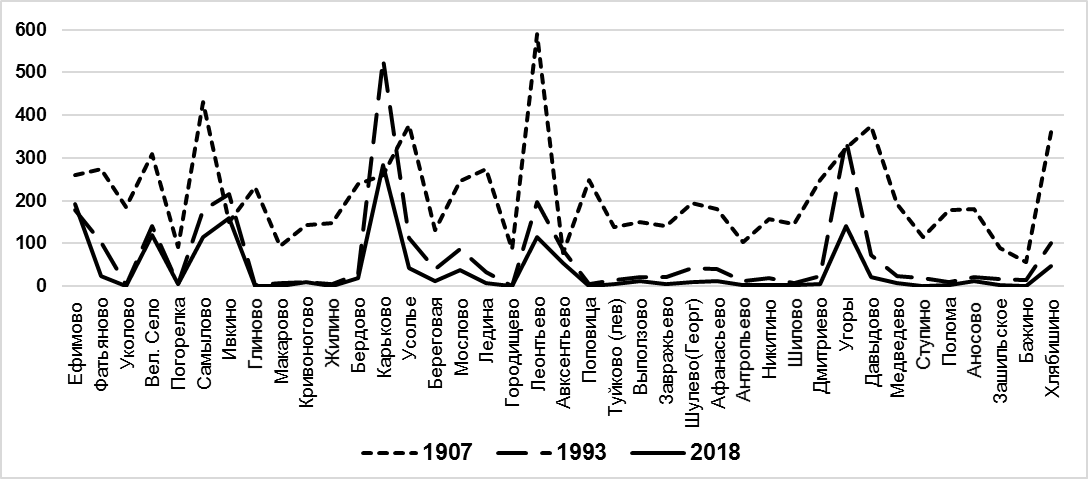

В начале ХХ в. территория к юго-западу от г. Мантурово, длиной около 40 км была плотно заселена, а земли между рекой Унжа и автодорогой были почти полностью распаханы. Сельское население начало таять здесь сразу после революции, но особенно быстро после 1930-х г. Рис. 1 показывает, как плотно заселенная полоса превратилась в отдельные населенные очаги. В начале ХХ в. она включала более четырех десятков деревень, из которых сохранили население лишь 28, в т.ч. 8 деревень имеют менее 5 жителей. Число жизнеспособных сельских населенных пунктов сократилось вдвое, численность населения в 5 раз. В 1907 г. вдоль этой полосы во всех деревнях жили 8 тысяч человек, к 1990-м гг. осталось 2,5 тысячи, в 2018 г. – 1,5 тыс. жителей.

Рис. 1. Населения в селах и деревнях (человек) в полосе освоения вдоль реки Унжа на юго-запад от г. Мантурово с 1907 по 2018 гг.

В начале ХХ в. самым крупным населенным пунктом было село Леонтьево. С ухудшением положения сельского хозяйства к концу советского периода больше всего населения концентрировал лесопромышленный поселок Карьково, который остается и сейчас крупнейшим в этой полосе (хотя тоже теряющим население). Население пространственно сжималось к локальным центрам, оставляя между ними пустоты, особенно обширные на удалении от Мантурово.

Убыль населения происходила особенно интенсивно в советское время, главным образом, благодаря миграциям в города. Размер населенного пункта к 1990-м гг. почти полностью определялся динамикой населения в 1907–1993 гг. – коэффициент корреляции 0,89 (табл.). Ккорр современного числа жителей с советской динамикой почти тот же (0,88). А с постсоветской – он ниже (0,51). Иначе говоря, современное расселение – в основном продукт депопуляции советского времени, которая, помимо активной урбанизации, во многом была связана и с укрупнением колхозов и стягиванием населения в более крупные населенные пункты. После короткой кризисной дезурбанизационной паузы начала 1990-х гг., миграции в города продолжились [Нефедова, Трейвиш, 2017], а динамика стала сильнее зависеть от расстояния до областного центра. Более явно стал сказываться географический фактор удаленности населенного пункта от города.

Таблица. Коэффициенты корреляции между показателями размера населенных пунктов (НП) и динамики населения в ХХ и XXI вв.

|

|

Размер НП |

Динамика населения |

|||

|

Показатели |

1907 |

1993 |

2018 |

1993 к 1907 |

2018 к 1993 |

|

Размер НП 1907 |

Х |

|

|

|

|

|

Размер НП 1993 |

0,44 |

Х |

|

|

|

|

Размер НП 2018 |

0,39 |

0,94 |

Х |

|

|

|

Динамика населения 1993 к 1907 |

0,1 |

0,89 |

0,88 |

Х |

|

|

Динамика населения 2018 к 1993 |

0 |

0,29 |

0,51 |

0,5 |

Х |

|

Расстояние до Мантурово |

-0,08 |

-0,15 |

-0,3 |

-0,19 |

-0,52 |

Местная молодежь после окончания средней школы в значительной степени ориентирована на города. Опросы местных жителей с помощью студентов в 2008, 2014, 2017 гг. показывали, что более чем в трех четвертях домохозяйств дети или другие ближайшие родственники уже живут в городах, в т.ч. в Мантурово, Костроме, Москве [Нефедова, 2008, Pokrovsky, Nefedova, 2017], Помимо общих трендов урбанизации, масштабы отъезда населения, особенно молодого, связаны со сжатием мест приложения труда.

Эволюция хозяйственной и социальной структуры.

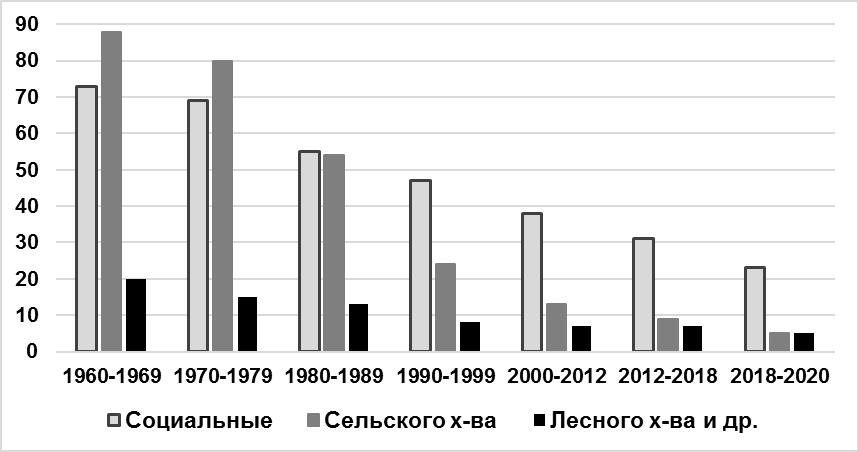

Несмотря на сложность природных условий, в начале 1960-х гг. на этой сравнительно небольшой территории функционировали 96 сельскохозяйственных объектов, разбросанных по 25 деревням в рамках 4 колхозов, в т.ч. 47 ферм и 25 конюшен. Из-за недостатка техники и сложности вспашки весной заболоченных почв лошади и в середине ХХ в. служили главной тягловой силой в колхозах. Было несколько зернотоков, ветеринарных пунктов, мельница, маслозавод, отправлявший продукцию даже на экспорт. В 1980-х гг. осталось 3 колхоза, а число сельскохозяйственных объектов уменьшилось до 57 (рис. 2). В пригороде Мантурово была построена птицефабрика, просуществовавшая до 2010-х гг. В 2020 г. осталось одно активно работающее предприятие в Леонтьево, ставшее подразделением агрохолдинга «Кострома-молоко» (с центром управления в Костроме). В нем построена новая ферма, обновлено поголовье: к характерной костромской породе добавлены более продуктивная голштинская. Это один из основных поставщиков молока на Мантуровский маслосырзавод. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Победа» недалеко от Мантурово закрылось, поскольку у района не было средств для его содержания.

Рис. 2. Изменение числа социальных и хозяйственных объектов с 1960 по 2020 гг.

В наиболее удаленном предприятии «Свобода» с центром в Угорах в середине 1990-х гг. еще оставалось около 100 работников. Затем большая часть по возрасту ушла на пенсию, а смены не было. Молодежь в деревне не остается. Из-за длительного отрицательного социального отбора проблемы алкоголизма среднего поколения остры. Немногочисленное непьющее население предпочитает мизерным зарплатам в колхозе временные подработки у дачников. Сильно сократившееся поголовье скота перевели в центр поселения Угоры, а колхоз превратился в малое предприятие своего председателя с большими долгами. И хотя в нем числится два десятка человек на случай экстраординарных работ, фактически все делает сам председатель с двумя-тремя надежными работниками.

Три попытки организовать приезжими в 2000-х гг. в этой полосе расселения фермерские животноводческие хозяйства окончилась неудачно. Несмотря на энтузиазм двух горожан и одного приезжего из Средней Азии, желающих заниматься разведением скота и даже овощеводством, пробить без связей чиновничьи барьеры для получения кредитов и даже земли (несмотря на обилие заброшенных полей вокруг) оказалось невозможно [Ойкумена..., 2016].

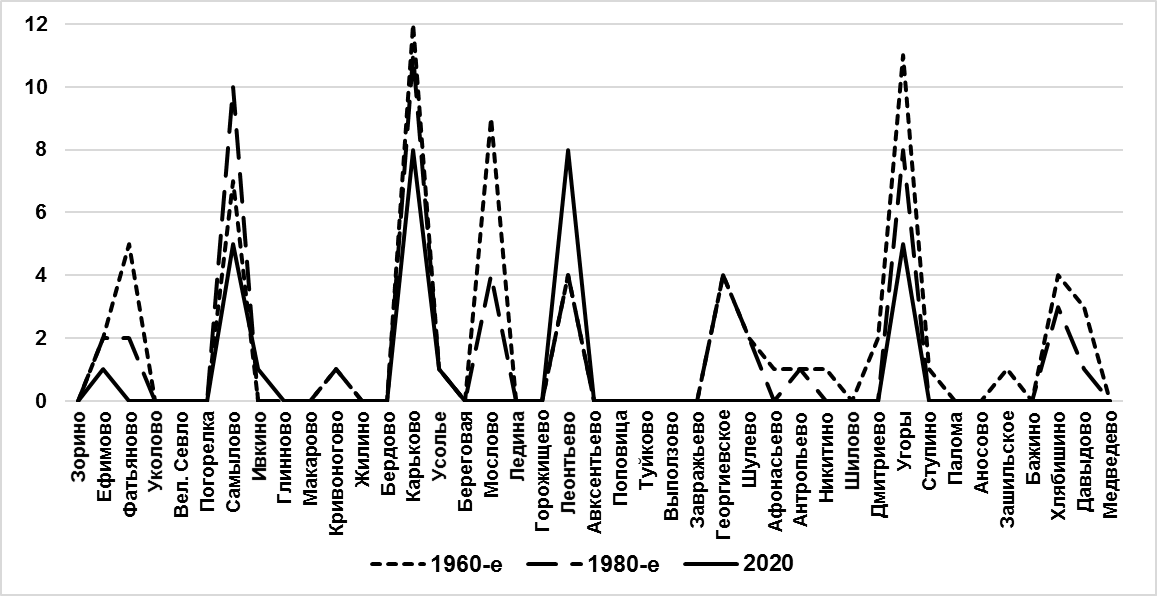

Лесное хозяйство было более успешным, хотя инфраструктура тоже сжалась (рис. 2). До 1990-х гг. практиковался сплав древесины по реке Унжа, работали сплавные конторы, пилорамы. К 2020 г. осталось три пилорамы. Занятость на лесозаготовках, а также на фанерном заводе в городе Мантурово остается одним из основных способов официального заработка населения. Все прочие объекты хозяйственной деятельности – кузницы, три кирпичных завода, а также обслуживание судоходства по Унже – исчезли. Зато появились новые виды занятости, связанные с обслуживанием таежной станции и отделения заповедника. Если в 1960-х гг. центров наибольшей концентрации хозяйственных объектов было 12, причем наиболее мощные были в селах Угоры и Леонтьево, то к концу советского периоды их осталось шесть, а в настоящее время почти все свелось к селу Леонтьево.

Главная занятость населения в настоящее время остается на социальных и торговых объектах, хотя их число также уменьшилось с 65 в 1960-х до 20 в 2020 г. (рис. 2). Наиболее пострадали школы. На 40 деревень в 1960-х гг. приходилось 8 начальных, 4 средние школы и 3 детских сада. Начальные школы закрылись в 1990-х гг., к 2020 г. осталась одна школа в селе Леонтьево. Рейсового транспорта между деревнями нет. Деревни разбросаны в полосе длиной 40 км и шириной 2–4 км, школьному автобусу требуется до 1,5 часов, чтобы собрать всех детей в школу и после уроков развезти обратно. К тому же младшие школьники ждут окончания занятий старших, чтобы уехать на школьном автобусе в свою деревню. Такая система не устроила многих родителей, что подтолкнуло их к отъезду.

Закрылась в 2000-х гг. больница в Леонтьево, осталось на всю территорию 5 медпунктов. Из 10 клубов сохранились 4, столько же почтовых отделений. Из 12 магазинов, которые обслуживали эту территорию, на все 40 км осталось два магазина и автолавка, доезжающая раз или два в неделю далеко не до всех деревень. Закрылись столовые, пекарни, спортзалы. Жизнь потихоньку уходит из этих территорий.

Благодаря тому, что сельскохозяйственным центром стало Леонтьево, село усилило функции социального обслуживания всей территории, почти сравнявшись с Карьково – бывшим лесопромышленным поселком, сконцентрировавшим к концу советского времени почти 20% населения (рис. 3). Хуже ситуация в Самыловском центре, несмотря на его незначительную удаленность от Мантурово и размещение в нем Отдела по развитию сельских территорий. Здесь сказывается эффект пригородной тени муниципального центра [Burger et al., 2015], который перехватывает социальные функции. Люди предпочитают ездить в город, ослабляя тем самым развитие ближайших территорий. И хотя в Мантурово в последние годы появляется все больше торговых предприятий, в т.ч. благодаря спросу летнего дачного населения округа, сам город слишком мал для того, чтобы оказывать заметное влияние на экономического развитие ближайших территорий [Нефедова, Медведев, 2020]. Самая сложная ситуация в наиболее удаленном бывшем Угорском поселении, особенно после закрытия школы. Содержать штат учителей и старинное каменное здание ради нескольких учеников слишком накладно, а иных вариантов обучения не предусмотрено, хотя оказавшиеся без работы учителя, живущие в той же деревне, вполне могли бы обучать младших школьников на месте с периодическими проверками знаний в школе.

Рис. 3. Изменение числа социальных объектов во второй половины ХХ – начале ХХI в.

Сезонная дезурбанизация как перспектива развития удаленных от городов сельских территорий.

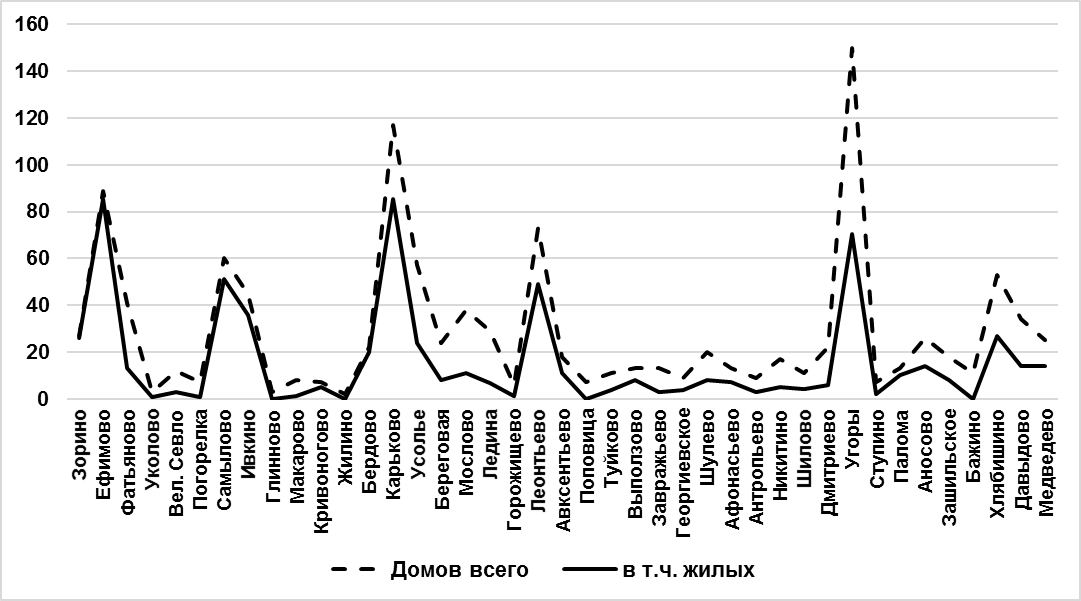

Для всей рассматриваемой территории характерна гораздо большая устойчивость домов (добротных, построенных в начале или средине ХХ в.), по сравнению с динамикой населения. Средний размер домохозяйств уменьшился с 5 человек в начале ХХ в. до 1,8 в начале XXI в. При этом, чем дальше от Мантурово, тем больше необитаемых домов (рис. 4). Часть домов разрушена, но многие сохранившиеся дома время от времени посещаются уехавшими хозяевами, которые готовы продать их. Все это создает жилой фонд для вторичного освоения территории горожанами-дачниками.

Рис. 4. Количество домов, в т.ч. обитаемых, в населенных пунктах в 2020 г.

Почти в каждой деревне есть дачники из разных городов, которые живут здесь от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако выявить реальное их число крайне сложно, так как с середины 2000-х гг. местные и муниципальные администрации не ведут учет сделок с недвижимостью. К 2010-м гг. регистрационная служба полностью перешла в федеральное подчинение, предоставляя регионам лишь агрегированную информацию. Временную регистрацию оформляет малая доля дачников. До образования в 2018 г. единого Мантуровского городского округа и, особенно, до 2012 г., когда были объединены Леонтьевское и Угорское поселения, информация о постоянных и временных жителях хранилась в администрации сельских поселений, которые вели учет сделок купли-продажи домов и участков. Сейчас локальной власти нет, а администрации округа не до чуждых им дачников.

Тем не менее покупка деревенских домов горожанами для летнего отдыха – весьма распространенная практика в этих живописных местах. В небольших деревнях летом число горожан превышает численность местных жителей. Дачники редко строят новый дом, а предпочитают облагораживать типичные для Русского Ближнего Севера бревенчатые дома на высоких подклетях. Среди них преобладают москвичи среднего и старшего возраста, в основном среднего достатка и творческих профессий. Дачники, несмотря на постоянное взаимодействие в своей деревне с местными жителями, все-таки представляют собой чуждое ей сообщество и активнее общаются с дачниками в соседних деревнях, даже расположенных за несколько километров, формируя собственные сетевые структуры. Главным для дачников остается тесная связь с природой, река, лес, обустройство деревенского дома и больших полудиких участков вокруг, чтение и приятное общение, что позволяет хотя бы временно освободиться от суеты городских забот.

Коэффициент корреляции доли дач в деревнях с современными размерами деревень, равный -0,28, не очень значим, но все же он отражает явную тенденцию: чем меньше деревня, тем больше в ней доля дачников. Примерно те же значения (-0,31) он имеет с показателем потерь сельского населения с 1907 г. Относительно низкая, хотя и отрицательная степень взаимосвязанности этих показателей объясняется тем, что нежилые дома в малых деревнях часто находятся в таком плачевном состоянии, что требуют больших вложений средств и труда.

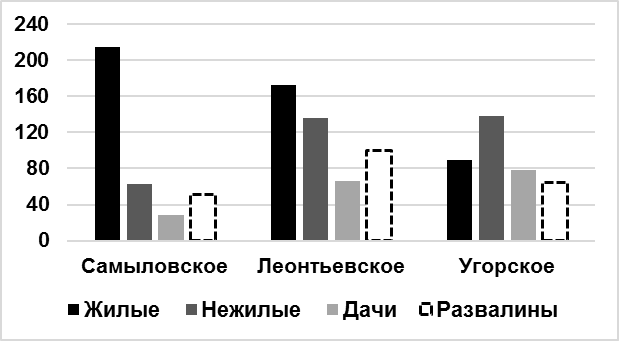

Гораздо более явная связь дачного использования прослеживается со степенью удаленности от районного центра (рис. 5) и с расстоянием от деревни до реки Унжи. Постоянно обитаемых домов в настоящее время больше всего в пригородном Самыловском поселении в 10–18 км от Мантурово. Дачников там мало, как и нежилых домов, пригодных под дачи. Зато мало и развалин. В Леонтьевском поселении, растянувшимся на расстояние от 19-го до 30-го км, нежилых и дачных домов больше, хотя много и непригодных для жизни домов. Наиболее велика относительная доля дач в самом удаленном бывшем Угорском поселении, где, как и в Леонтьевском, еще есть потенциал дальнейшего дачного освоения.

Рис. 5. Число жилых и нежилых домов, домов, приобретенных дачниками, и развалин в деревнях бывших сельских поселений по мере удаления от районного центра Мантурово.

Несмотря на то что горожане живут в деревнях от двух недель до 4–5 месяцев в году, их роль в сохранении не только жилых домов (следовательно, и сети расселения), но и жизнеспособности сельской местности, велика. Они стали главными работодателями местных жителей (ремонт домов, постройки, покос травы, покупка ягод и рыбы, продуктов личного подсобного хозяйства, присмотр за домами зимой и т.п.). Работоспособные жители нарасхват, сезонных заработков у горожан им хватает, чтобы прожить зиму. А дачники заинтересованы в том, чтобы жители в деревне были, так как существует опасность разорения домов зимой. Наличие общих интересов стимулирует более обеспеченных горожан вкладываться в ремонт грунтовых дорог до деревень, их обустройство и т.п. Покупательский спрос дачников стимулирует не только местную торговлю, а значит и рабочие места, но и ее активизацию в Мантурово. Есть примеры инвестиций дачников в сельское хозяйство местных жителей, правда, не всегда удачных [Аверкиева, Нефедова, 2016], и даже своеобразный симбиоз дачников, вкладывающихся в покупку скота, и колхозов, предоставляющих пустующие помещения и выращивающие корма. Именно горожане, «прикипевшие» к своим вторым домам, становятся в таких местах основным стимулом развития сельской местности, в т.ч. поиска нетривиальных (рекреационных, образовательных) путей ее сохранения и развития.

Заключение.

Детальное изучение социальных индикаторов, разбросанных по, так называемым, «малым территориям» внегородской России, позволяет методом научной экстраполяции подниматься на уровень макрообобщений, касающихся базовых трендов современного развития социумов. Многолетние исследования трансформации социально-хозяйственных структур на локальной территории и взаимодействия местных сообществ и пришлого населения наглядно подтверждают смену парадигм развития многих сельских территорий. Особенно это касается Центра России, находящегося под сильным влиянием Москвы, даже в таких удаленных районах, как периферия Костромской области. На глазах ослабевает до полного аннигилирования поселенческая наполненность традиционных населенных пунктов (сел и деревень). Заброшенные деревни с минимумом постоянных жителей или вовсе без них, разрушенные и сгнившие крестьянские дома, заросшие подлеском поля и брошенные фермы стали неотъемлемой частью местных ландшафтов. Этот распад исторически сложившейся территориальной структуры начался еще в советский период в процессе активной урбанизации и центростремительной миграции в растущие города и лишь усилился в постсоветское время. На этом фоне постепенно, но устойчиво набирает свою динамику противоположный процесс центробежной миграции из больших городов, создающий, хотя и сезонно, в опустевших деревнях новые поселенческие кластеры. Центробежная миграция вследствие пандемии COVID-19 ярко заявила о себе в 2020–2021 гг. [Покровский и др., 2020]. И хотя после первого шока вирусной опасности летом 2020 г. с наступлением холодов из удаленных сельских районов, в отличие от пригородов крупных центров, наблюдался отток горожан [Махрова, Нефедова, 2021], каналы выхода населения из городов были проложены.

Все эти явления, существенно влияющие на жизнь сельских социумов на Ближнем Севере и в других регионах России, создают сложную картину динамических миграционных процессов и вносят на повестку дня научного прогнозирования важнейший вопрос: есть ли и будет ли вообще жизнь вне города в регионах Нечерноземья? Можно ли считать современную продолжающуюся урбанизацию в России процессом, уходящим в будущее? Или дезурбанизация (контрурбанизация, рурализация, обратная миграция, центробежная миграция), пусть сначала и временная, будет постепенно расширяться от пригородов все дальше на периферию, в т.ч. и опираясь на современное дачное использование пустеющих домов, отыгрывая у города его приоритеты? Ясно одно – для оживления уходящей жизни удаленных сельских территорий с потерей человеческого потенциала и социальной и хозяйственной инфраструктуры, как было показано на примере локальной территории в Костромской области, только энтузиазма горожан недостаточно. Нужна поддержка на региональном и муниципальном уровне редких инициатив по организации частного сельского хозяйства, рекреационных и прочих обслуживающих предприятий, независимо от того, исходят они от местного или городского населения. Необходима поддержка дорожной, бытовой и социальной инфраструктуры, включая и отвечающий современным требованиям Интернет, в местах, сохраняющих население и популярных у дачников. Социальные нормативы должны брать в расчет не только постоянное, но и сезонное население, которое при улучшении условий жизни готово оставаться на более длительный срок. А это и сохранение жилых домов и деревень, и рабочие места для местных жителей и стимулы для развития личного подсобного и фермерского хозяйства.

Библиография

- 1. Аверкиева К.В., Нефедова Т.Г. Дачная «колонизация» российской глубинки. Пример Костромской области // Мир России: социология, этнология. 2016. № 1. С. 103–128.

- 2. Баскин Л.М., Барышева С.Л. Биоразнообразие, социальный капитал и потенциал развития Ближнего Севера России // Потенциал ближнего Севера: экономика, экология, сельские поселения / Под ред. Н.Е. Покровского, Т.Г. Нефедовой. М.: Логос. 2014. С. 306–353.

- 3. Махрова А.Г., Нефедова Т.Г. Сможет ли пандемия COVID-19 стимулировать субурбанизацию в Центральной России? // Вестник Московского Университета. Сер. 5. География. 2021. № 4. С. 104–115.

- 4. Между домом и ... домом. Возвратная пространственная мобильность населения России / Ред. Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой. М.: Новый хронограф, 2016.

- 5. Нефедова Т.Г. Российская глубинка глазами ее обитателей // Угорский проект: экология и люди ближнего Севера / Ред. Н.Е. Покровский. М.: СОПСО, 2008. С. 98–120.

- 6. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Перестройка расселения в современной России: урбанизация или дезурбанизация? // Региональные исследования. 2017. № 2 (56). С. 12–23.

- 7. Нефедова Т.Г., Медведев А.А. Сжатие освоенного пространства в Центральной России: динамика населения и использование земель в сельской местности // Известия РАН, сер. геогр. 2020. Т. 84. № 5. С. 645–659.

- 8. Ойкумена Ближнего Севера России / Ред. Н.Е. Покровский, Т.Г. Нефедова. М.: Универ. книга, 2016.

- 9. Покровский Н.Е., Макшанчикова А.Ю., Никишин Е.А. Обратная миграция в условиях пандемического кризиса: внегородские пространства России как ресурс адаптации // Социологические исследования. 2020. № 12. С. 54–64.

- 10. Покровский Н.Е., Нефедова Т.Г. Клеточная глобализация» и тенденции в сельских сообществах Ближнего Севера России // Социологические исследования. 2013. № 4. С. 13–35.

- 11. Торопов С.Н. История православных приходов Мантуровской земли. Кострома: ДиАр, 2012.

- 12. Burger M.J. et al. Borrowed size, agglomeration shadows and cultural amenities in North-West Europe // European Planning Studies. 2015. Vol. 23. No. 6. P. 1090–1109.

- 13. Pokrovsky N.E., Nefedova T.G. Terra incognita of the Russian Near North: Counter-urbanization in Today’s Russia and the Formation of Dacha Communities // European Countryside. Т. 10. No. 4. С. 673–692.

- 14. Ritzer G. The Globalization of Nothing. SAGE Publications, 2004.